|

|

Страж Дома

Господня.

Патриарх Московский и Всея

Руси Сергий (Страгородский).

1008 c.; переплет; 17x24.

Предлагаемое издание—первая за последние полвека

книга, целиком посвященная Патриарху Московскому

и всея Руси Сергию (Страгородскому) и его эпохе.

Она содержит около 200 документов, воспоминаний

и других материалов, повествующих как о самом Предстоятеле,

так и о жизни Русской Православной Церкви в один

из наиболее драматических периодов ее современной

истории.

Предлагаемое издание—первая за последние полвека

книга, целиком посвященная Патриарху Московскому

и всея Руси Сергию (Страгородскому) и его эпохе.

Она содержит около 200 документов, воспоминаний

и других материалов, повествующих как о самом Предстоятеле,

так и о жизни Русской Православной Церкви в один

из наиболее драматических периодов ее современной

истории.

По Промыслу

Божию возглавив церковное управление после кончины

Патриарха Тихона, он в себе исполнил слова своего

святого предшественника: «Умереть нынче немудрено.

Нынче труднее научиться как жить» и «Пусть погибнет

имя мое в истории, лишь бы Церкви была бы польза».

Смиренное

приятие Промысла Божия, дар рассуждения и чистая

пред Богом совесть поддерживали его силы, и упование

не посрамило: через восемнадцать лет крестной ноши

управления Церковью, увидев восстанавливающиеся

храмы, открывающиеся монастыри и семинарии, он мирно

почил в Господе в пасхальные дни 1944 г.

В день

его погребения протоиереей Александр Смирнов сказал:

«В настоящий момент вся международная обстановка

представляет сильно волнующееся море-океан... Но

мы верим, что Единый Владычествующий небесными и

земными, Кому дана всякая власть на небе и на земле,

Кто кратким возглашением “умолкни, перестань” (Мк.

4, 39) утишил ветер и бурю на Галилейском озере,

Тот в определенный Его благим и премудрым Промыслом

момент утишит и мировую бурю. Наступит благословенная

тишина мирной жизни, и тогда образ Святейшего Патриарха

Сергия, ведшего корабль церковный в эту жестокую

бурю на море житейском в направлении к Царству Божию,

будет с благодарностью вспоминаться нашими потомками

как светлый образ мудрого кормчего Церкви Российской,

а история отведет ему почетное место наряду с другими

великими патриотами земли Русской».

ПРЕДИСЛОВИЕ СВЯТЕЙШЕГО

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ ВТОРОГО

К КНИГЕ «СТРАЖ ДОМА ГОСПОДНЯ»

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКВИ МУЧЕНИКОВ

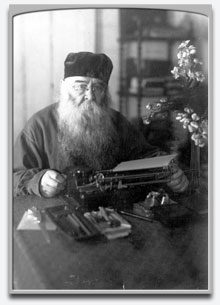

Святейший Патриарх Сергий, долгие годы возглавлявший

церковное управление в должности Заместителя Патриаршего

Местоблюстителя и собственно Местоблюстителя, взошел

на Патриарший Престол в 1943 г., менее чем за год

до своей кончины. Выдающийся богослов и церковно-общественный

деятель, отличавшийся глубокой, но отнюдь не «кабинетной»

ученостью, он столкнулся с попыткой тоталитарных властителей

полностью уничтожить канонический церковный организм.

Перед лицом этой опасности—а она для православного

христианина угрожает не просто кризисом церковной

администрации, но прежде всего утратой возможности

прибегать к богослужению и Таинствам, без которых

немыслимо спасение,—Патриарх Сергий употребил все

усилия, чтобы, не поступившись верой и канонами, как

это сделали обновленцы, сохранить для верующих возможность

припадать к духовной сокровищнице Церкви.

Широко

известно Послание митрополита Сергия пастырям и пастве

от 29 июля 1927 г., так называемая Декларация, в которой

Церковь сказала о том, что, храня верность Православию,

она разделяет радости, успехи и неудачи со своей гражданской

родиной, тогда—Советским Союзом (а не «с большевиками»,

как говорят недруги Церкви). Архивы донесли до нас

предварительный, не одобренный властями текст этого

Послания, в котором митрополит Сергий еще яснее выразил

эту мысль: «Отнюдь не обещая примирить непримиримое

и подкрасить нашу веру под коммунизм, мы религиозно

остаемся такими, какие есть,—староцерковниками, или,

как нас величают, тихоновцами. Прогресс церковный

мы видим не в приспособляемости Церкви к “современным

требованиям”, не в урезке ее идеала и не в изменении

ее учения и канонов, а в том, чтобы при современных

условиях церковной жизни и в современной обстановке

суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы

весь прежний огонь ревности о Боге и научить пасомых

в самом зените материального прогресса находить подлинный

смысл своей жизни все-таки за гробом, а не здесь.

При всем том мы убеждены, что православный христианин,

свято соблюдая свою веру и живя по ее заповедям, именно

потому и будет всюду желательным и образцовым гражданином

какого угодно государства, в том числе и Советского».

Поистине поражает, что в годину самых лютых репрессий,

когда многие некогда бескомпромиссные политики целиком

отказались от своих убеждений, возглавитель Русской

Церкви столь ясно свидетельствовал о вере перед лицом

всемогущего тоталитарного государства.

Поистине поражает, что в годину самых лютых репрессий,

когда многие некогда бескомпромиссные политики целиком

отказались от своих убеждений, возглавитель Русской

Церкви столь ясно свидетельствовал о вере перед лицом

всемогущего тоталитарного государства.

В годы

первосвятительского служения Патриархов Тихона и Сергия

Церковь услышала апостольский призыв: «Возлюбленные!

огненного искушения, для испытания вам посылаемого,

не чуждайтесь, как приключения для вас странного.

Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь,

да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете»

(1 Пет. 4, 12—13). Сонмом мучеников Церковь Русская

засвидетельствовала свою веру и уготовила свое будущее

возрождение. Среди исповедников Христовых мы можем

в полной мере назвать святителя Тихона и Святейшего

Патриарха Сергия, проведших немалое время в заключении

и тяжко пострадавших от гонителей Церкви.

Надобно

особо отметить труды первых послереволюционных Патриархов

по сохранению и воссозданию единства Церкви. Поддержанный

безбожниками обновленческий раскол, а также различные

неканонические группировки, не смирившиеся с новым

государственным устройством, стали не меньшей опасностью,

чем гонения. Твердость в отстаивании канонического

церковного устройства привела к тому, что большинство

верующего народа не покинуло Церкви-Матери, а основная

часть раскольников вернулась в нее.

Со времени

апостолов в Церкви Христовой епископы, как апостольские

преемники, подают народу Божию благодатные дары Святых

Таинств. «Без епископа нет Церкви,—говорит священномученик

Игнатий Богоносец,—где епископ, там должен быть и

народ, так же как, где Иисус Христос, там и соборная

Церковь» (см.: К смирнянам, гл. 8).

В последнее

время прошлое нашей Церкви нередко выставляется в

искаженном свете, ее епископы становятся объектом

злонамеренной клеветы. И делается это сознательно—«поражу

пастыря, и рассеются овцы» (Мф. 26, 31).

Хотелось

бы напомнить, что наши предшественники, Предстоятели

Церкви мучеников и исповедников, сталкивались с этими

тенденциями с момента возрождения Патриаршества в

1918 г.

Святой

исповедник Патриарх Всероссийский Тихон и священномученик

митрополит Крутицкий Петр подвергались критике за

мнимые уступки существующему строю со стороны людей,

которые, находясь в безопасности за рубежом, считали

возможным судить гонимых собратьев и ставить свои

амбиции выше интересов Русской Церкви. Они же пытались

дискредитировать Патриарха Сергия, чей диалог с власть

предержащими позволил избежать смерти многим тысячам

христиан, а может быть—и уничтожения самой Русской

Православной Церкви. Это поношение не прекращается

и поныне, хотя зарубежные критики, упрекавшие нашу

Церковь в зависимости от тоталитарного государства,

потеряли сейчас свой главный аргумент. Прискорбно

видеть, что и среди живущих в России находятся люди,

стремящиеся подражать этому «радению о Православии».

Великая

Отечественная война, во время которой власти были

бессильны скрыть от народа силу патриотического служения

Церкви, принесла ослабление гонений. Никогда Русская

Православная Церковь, даже в тяжелейшую годину испытаний,

не прекращала своего патриотического служения. 22

июня 1941 г., совершив богослужение в Богоявленском

кафедральном соборе, митрополит Сергий собственноручно

написал послание, обращенное ко всем чадам Русской

Православной Церкви и народу земли нашей с призывом

стать на защиту Отечества.

Да, Бог

поругаем не бывает, и мы видели, как в тяжелейший

период истории Отечества нашего исполнились слова

Спасителя: «...создам Церковь Мою, и врата ада не

одолеют ее» (Мф. 16, 18). Только в войну, в 1943 г.,

после встречи трех митрополитов со Сталиным было дозволено

Церкви открыть духовные учебные заведения, продолжить

выпуск «Журнала Московской Патриархии», а главное—восстановить

Патриаршее управление.

Были вновь

открыты многие монастыри и храмы. Однако место Церкви

было не только в оградах храмов. Будучи отделена от

государства, она ни в коей мере не могла быть отделена

от общества, от народа. Это немыслимо прежде всего

потому, что миллионы православных людей, трудящихся

в самых разных областях народной жизни, призваны утверждать

своими поступками христианские нравственные нормы.

Именно в деятельном возвращении к этим нормам мне

видится основа истинного и прочного возрождения России

в наши дни.

Недолго

судил Господь осуществлять Святейшему Патриарху Сергию

его Патриаршее служение. Менее чем через год Господь

призвал его в Свои вечные Небесные обители...

Сегодня

разные силы пытаются доказывать, что деятельность

Святейшего Патриарха носила характер соглашательства

с государственной властью. Нет, он пытался доказать

властям, что Церковь хочет продолжать свою миссию

и переживает радости своей Родины, как свои радости,

и печали и горе, как свою печаль и свое горе. Одной

из главных заслуг Святейшего Патриарха Сергия, видного

богослова, иерарха Церкви нашей, является то, что

он сохранил в тяжелейшие годы Церковь, провел ее через

бури, треволнения и испытания к моменту восстановления

Патриаршества.

|

Патриарх Московский

и всея Руси

АЛЕКСИЙ ВТОРОЙ

|

|

|